トラック投資とは、オペレーティング・リース方式でトラックに出資し、減価償却とリース料により出資額の最大80%を損金計上できる節税手法です。

中古トラックの場合、31か月経過車両なら12か月で全額償却可能で、3年程度の短期間で元本回収ができるため、航空機・船舶リースに代わる選択肢として中小企業を中心に注目を集めています。

この記事では、「なぜ今トラック投資なのか?」という背景から、その仕組み、メリット・デメリット、将来性までを徹底的に解説します。資産を守りながら、賢く活用したい方は必見です。

弊社では、トラック投資事業を節税対策をご提案しています。減価償却とリース料により出資額の最大80%を損金計上できる節税手法です。ご興味のある方は、お気軽に個別相談会にご参加ください。

弁護士監修|税法遵守した対策のみご紹介

透明性の高い情報開示

継続的なフォローアップ体制

なぜ今「トラック投資」が注目されているのか?

①税収増加と企業の利益繰延ニーズの高まり

2025年度の一般会計税収は78兆4400億円と見込まれ、6年連続で過去最高を更新する見通しです。

企業業績がコロナ禍から急回復する一方で、利益が膨らみ、その使い道に困る企業も増加しています。とくに中堅・中小企業では「期末の利益調整」「役員退職金対策」「設備投資計画」など、将来的な支出に備える形での利益繰延のニーズが高まっているのです。

そうした中で、節税しながら資金を有効活用する手法として、「オペレーティング・リース」型の投資スキームに注目が集まっています。

②節税スキームが次々と廃止される中での新たな選択肢

従来の航空機・船舶リース、ドローン、足場といった節税スキームは税制改正により次々と規制されています。 「実効性のある節税手段」が著しく減少している現状で、安定した減価償却が可能で税務上も有利な「トラック投資」が注目を集めています。

③物流を支えるトラックという安定資産への注目

日本国内の物流の約92%はトラック輸送に依存しています。 EC市場の拡大や冷蔵冷凍輸送、時間指定配送の需要の高まりを受けて、トラックの稼働ニーズは年々高まる一方です。EVシフトの影響で新車価格は高騰し、結果として中古トラックの価値が安定するという追い風もあります。

トラックという資産は不動産にも似た「安定運用」が可能でありながら、回転率が高く、売却益や再リースによるキャッシュフローも見込める優れた投資対象です。

トラック投資の基本構造

オペレーティング・リースとは?

トラック投資のベースとなっているのは、「日本型オペレーティング・リース」と呼ばれるスキームです。

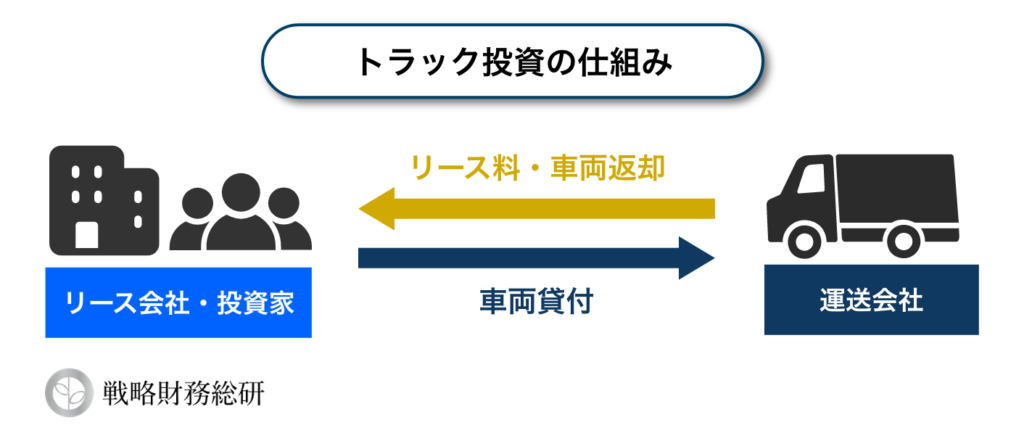

投資家(法人や個人)が出資し、リース会社がその資金でトラックを購入。運送会社へリース提供し、リース収入と車両の売却益を得て、投資家へ分配するという構造です。

このモデルは、もともと航空機や船舶といった高額資産のリースで広く利用されてきましたが、トラックというより身近な資産に適用することで、中小企業でも導入しやすい投資手段となっています。

投資方法は2パターン:「匿名組合出資方式」と「直接保有方式」

| 間接投資タイプ (匿名組合出資方式) | 直接保有タイプ (直接保有方式) | |

| 投資先 | 合同会社など | トラック本体 |

| 資産計上 | なし | あり |

| 経理処理 | シンプル | やや複雑 |

| 節税効果 | 中程度 | 大きい |

どちらも3年前後の短期スキームで、途中での解約やリース延長にも柔軟に対応できる設計が特徴です。

減価償却・リース料による節税スキームとは

トラックの法定耐用年数は5年ですが、中古車の場合、経過年数に応じて短期償却が可能です。

たとえば、31か月経過した中古トラックはたった12か月で全額償却可能とされており、出資額の80%程度を損金処理できるケースもあります。

これはキャッシュアウトを抑えつつ、大きな節税効果が見込める非常に有効な手法です。

トラック投資のメリット・デメリットとは?

トラック投資のメリット

トラック投資は、単なる一時的な節税だけではなく、実際に資産を活用しながら利益を圧縮できる設計は、大きな魅力です。

ここでは、トラック投資が持つ具体的な5つのメリットについて、見ていきましょう。

最大80%の損金計上が可能な節税効果

出資額の大部分を減価償却やリース料として損金処理でき、特に決算対策や利益調整に有効です。保険などに代わる「否認リスクの低い」節税策として活用されています。

3年程度の短期間で元本回収が可能

運用期間はおおむね3年以内で設定されており、毎月リース料として元本が一部ずつ回収されます。満了時には車両売却も行われ、資金の固定化リスクを抑えた設計になっています。

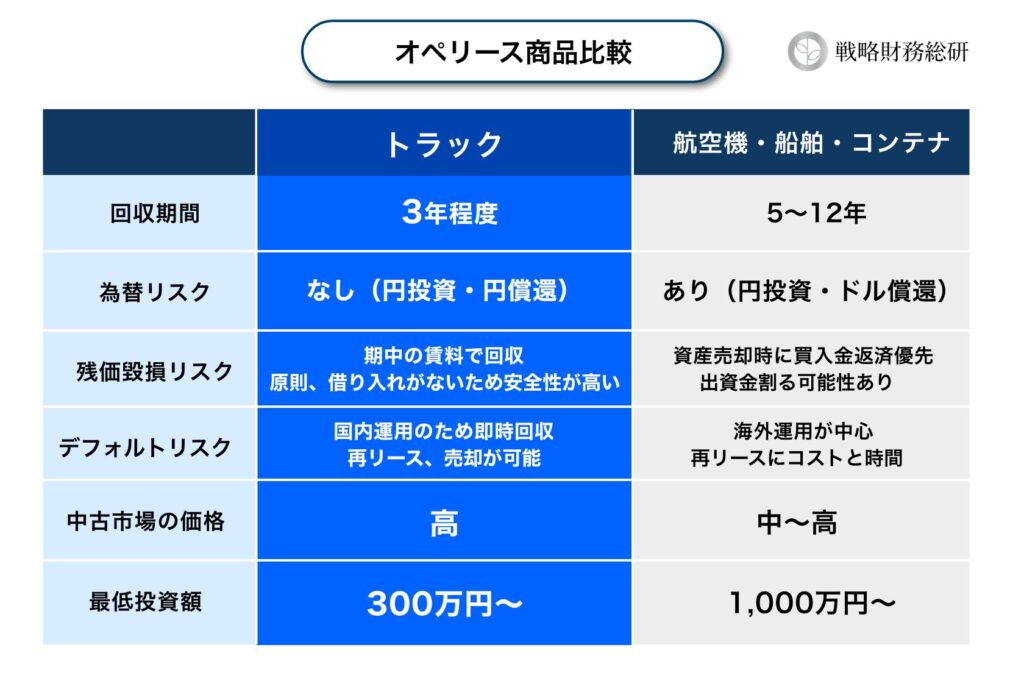

資産の流動性と日本国内での運用の安定性

航空機や船舶とは異なり、トラックは日本国内での運用が中心です。保険やGPSによる管理体制も整っており、再リースや売却による資金化がしやすい点も大きな特徴です。

為替リスクなし

トラックは日本国内で売買・運用され、円建てでの償還が基本です。海外投資特有の為替リスクを回避できるのは、安定運用を重視する中小企業にとって魅力の一つです。

中小企業でも導入しやすい金額

航空機リースでは数千万円単位の出資が求められるのに対し、トラック投資は数百万円程度から参加可能です。節税しながら運用する手法として、法人・個人問わず導入しやすいのが特長です。

トラック投資のデメリット

どんな投資にもリスクはつきものです。トラック投資も例外ではなく、物理的な資産を扱うがゆえのリスクや、マーケット動向による不確実性が存在します。

しかし、これらのリスクを正しく理解し、対策を講じた上で取り組むことで、より安定的な運用が可能になります。

ここでは、トラック投資を検討する際に知っておくべき主なデメリットを整理しておきましょう。

元本割れすることもある

すべての投資に共通することですが、トラック投資にも元本保証はありません。中古車市場の相場や運送会社の経営状況によっては、満期時の売却価格が想定を下回る可能性もあります。

交通事故・盗難・車両故障などのリスクがある

トラックという物理資産を扱う以上、事故・盗難・自然災害といったリスクは避けられません。

とはいえ、保険によるカバー、GPS・合鍵による盗難防止策、整備は運送会社が負担といったリスクヘッジを徹底すればリスクを最小化できるでしょう。

中古車市場の変動で損益が生じるリスクがある

自動車市場は、景気や政策、需要動向により価格が変動するリスクがあります。特にEVトラックの普及が本格化すれば、今後の中古車市場にも一定の影響が出る可能性があります。

ただし、トラック市場は「商用利用」が中心であり、景気変動に左右されにくいという特性があります。特に日本車は海外での再販需要が高く、比較的価格が安定している傾向にあります。

トラック投資の将来性と市場拡大の可能性

EV化・自動運転対応でもトラック需要は今後も安定

今後、商用車業界ではEV化・自動運転化といった大きな転換が訪れることが予想されます。 ガソリン車の販売規制や排ガス規制の強化を背景に、EVトラックの導入が進み、中古ディーゼルトラックの市場価値にも影響が出る可能性があります。

一方で、「ラストワンマイル」(物流の最終拠点から顧客に商品やサービスが届けられるまでの最後の区間)輸送は引き続きトラックが主役であり、物流インフラとしての重要性は変わりません。市場全体としては引き続き堅調で、投資対象としての魅力は今後も継続すると見られています。

「持たざる経営」志向で広がるリースバックのニーズ

運送会社にとっても、全車両を自社保有するのは大きな負担です。 人件費・燃料費の上昇に加え、EVトラックの高価格化を背景に、「稼働重視」「持たざる経営」へのシフトが進んでいます。

その結果として、トラックのオペレーティングリースやリースバックのニーズは拡大しています。

1兆円市場に向かうトラックリースのポテンシャル

現在、日本国内の大型トラック市場は約6兆円規模とされていますが、そのうちオペリースの比率はわずか1%以下です。

今後、オペリース比率が10%に達するだけでも、1兆円規模の新しい市場が生まれることになります。これは投資家にとっては大きなブルーオーシャンと言えるでしょう。

まとめ|トラック投資は今こそ検討すべき投資・節税手法

節税・資産運用・キャッシュフロー改善を実現する手段として

トラック投資は、単なる節税対策にとどまらず、資金を寝かせずに活かす「攻めの財務戦略」として機能します。 減価償却による節税、賃料によるキャッシュイン、そしてリース終了後の売却益による収益化。すべてがバランスよく設計されており、企業の資産運用における新たな柱として注目すべき手法です。

まずは専門家への相談で自社に合うかを確認しよう

ただし、すべての企業にとってベストな選択とは限りません。資金繰り、決算期、財務体質などを考慮し、自社に適したスキームかどうかを判断するには、専門家からアドバイスを受け、リスクとリターンを見極めた上で導入を検討してみてください。

弊社では、トラック投資事業を節税対策をご提案しています。減価償却とリース料により出資額の最大80%を損金計上できる節税手法です。ご興味のある方は、お気軽に個別相談会にご参加ください。

弁護士監修|税法遵守した対策のみご紹介

透明性の高い情報開示

継続的なフォローアップ体制

戦略税務総研では、トラック投資以外にも、

100%即時償却が可能で、数年の短期回収で130%超の回収率を実現した「ハイブリッド節税」をご紹介しております。

特別相談会ではハイブリッド節税の具体的なスキームや事業内容、収益予測など詳細をご案内しております。貴社の利益状況と課題に応じた最適な節税戦略を無料でご提案しています。

法人に加え経営者個人の節税対策もご支援しますので、まずはお気軽にお問合せください。

\節税のプロに相談/