再生EVバッテリー事業による節税とは、使用済みEVバッテリーをリフレッシュして非常用電源やオフグリッド街路灯として活用する事業に匿名組合を通じて出資する仕組みです。

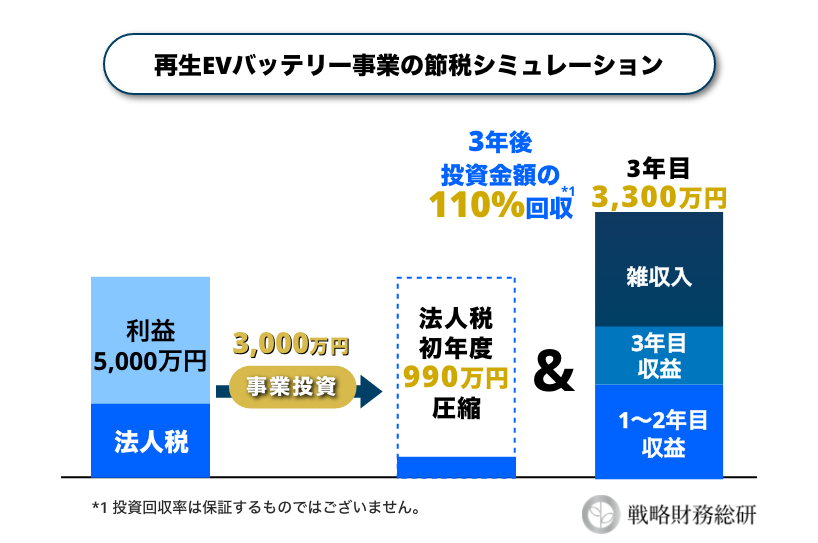

少額減価償却資産(10万円未満)を利用した初年度100%即時償却により法人税を圧縮し、3年間で110%の投資回収率を実現する節税スキームです。

災害時の非常用電源として、また、エネルギー需要の高まる地域への安定供給として、その活用範囲は多岐にわたり、再生バッテリーの可能性は無限大です。2031年からEUでバッテリーへの再生材使用が義務化される背景のもと、環境保護と収益性を両立する次世代投資としても注目されています。

本記事では、再生EVバッテリー事業の仕組みや収益モデル、市場成長の背景、具体的なメリット・デメリット、までを徹底解説します。

弊社では再生EVバッテリー投資事業を活用した節税対策をご紹介をしております。少額減価償却資産を活用することで即時償却が可能かつ収益性の高い事業です。

ご興味のある方は、お気軽に個別相談会にご参加ください。

弁護士監修|税法遵守した対策のみご紹介

透明性の高い情報開示

継続的なフォローアップ体制

再生EVバッテリー事業とは?

電気自動車(EV)の普及に伴い、使用済みバッテリーの量も急増しています。通常、バッテリーの残容量が一定以下になるとディーラーで回収・交換されますが、これらの多くはまだ十分な性能を保持しています。そこで登場するのが「再生EVバッテリー事業」です。

使用済み電池をリフレッシュし、工場や病院などの非常用電源として販売・レンタルしたり、オフグリッド街路灯などに活用する取り組みです。

再生EVバッテリーは10年以上の耐久性を誇り、災害時の電源確保や地域インフラの補完としても大きな役割を担います。

脱炭素化やSDGsへの対応が求められる現代において、低環境負荷の新世代ポータブル電源として新しい価値を提供する事業として注目されています。

再生EVバッテリーの市場

EVバッテリーは寿命を迎えると大量廃棄され、埋め立て処分場不足や有害物質による環境汚染の原因となります。大気や土壌、水質に悪影響を及ぼし、最終的には人間の健康リスクにも直結します。

こうした背景から、バッテリーの再利用やリサイクルを進める事業は世界的に求められており、環境保護と経済性を両立するソリューションとして急速に注目を集めています。

今後、再生EVバッテリーの活用はどう進む?

世界各国では、バッテリーのリサイクルとリユースを促進する規制が強化されています。 特にEUでは2023年8月に新たな「バッテリー規則」を発効し、廃電池の再資源化やリサイクル材の採用を定めた新しいルールを導入しました。

この規則により、EV用のバッテリーについては、2031年8月から一部の原材料につき一定の割合で再生材(生産時の不良品または使用済みバッテリーから再資源化したもの)を使用することが義務化されます。こうしたバッテリーをめぐる規制強化により、今後はバッテリーのリサイクルやリユースが世界各国で進む可能性が高く、再生EVバッテリー事業は法制度面からも後押しされる環境が整いつつあります。

再生EVバッテリーの特徴

① 世界唯一のリサイクル規格取得

再生EVバッテリーは、蓄電池再利用に関する世界初の評価規格である「UL1974」を取得しています。これは再生バッテリー専用の品質認証であり、安全性と信頼性が国際的に担保されている点で大きな強みとなります。

② 電池容量保証

再生EVバッテリーは、他社製品と比較して10倍以上の長期運用が可能です。単なるリサイクル品ではなく、厳格な検査と整備を経た製品として、電池容量保証も付帯されています。これにより、長期間にわたって安定した電力供給を期待できます。

③ 自然放電は極小

再生EVバッテリーの優れた特徴の一つが、極めて少ない自然放電率です。満充電から1年間放置しても、約3%しか自然放電しません。この特性により、非常用電源として長期間保管しても、いざという時に確実に電力を供給できます。

④ リチウムマンガン電池自体の資産価値

リチウムマンガンバッテリーは利用価値の減衰が遅く、中古市場でも資産価値が下がりにくい特性があります。資産保有の観点からも、安定的な価値を持つ投資対象です。

再生EVバッテリーの活用例

① 大規模災害への備え

南海トラフ巨大地震や大型台風など、将来の大規模災害への備えは企業の責務となりつつあります。 現在では、オフィスを含むあらゆる事業所でBCP(事業継続計画)の策定が常識となり、「事業を止めない」ための非常用電源の導入は必須の取り組みです。再生EVバッテリーは、この災害対応の中核となり得ます。

再生EVバッテリーは、災害時における電力確保の課題に対して、コスト効率的で環境配慮型の解決策を提供します。病院、福祉施設、データセンターなど、停電が深刻な影響を与える施設において、確実な非常用電源として活用されています。

② ノングリッド街路灯への展開

既に日産リーフの使用済みバッテリーを再利用した「ノングリッド街路灯(商用電源(電力会社の送電網)に接続せず、独立して稼働する街路灯)」が全国各地で導入され始めています。福島県から福岡県まで展開が広がり、脱炭素社会を象徴する取り組みとして注目されています。ノングリッド型は商用電源を使わない自給自足方式であり、災害時の独立電源としても有効です。

今後は、企業版ふるさと納税を活用した寄付型プロダクトとしても展開予定で、地方自治体との連携をさらに深めていく計画です。

この取り組みにより、地域の防災力向上と環境保護を同時に実現する新しい社会貢献モデルが確立されつつあります。

再生EVバッテリー事業による繰延節税の仕組み

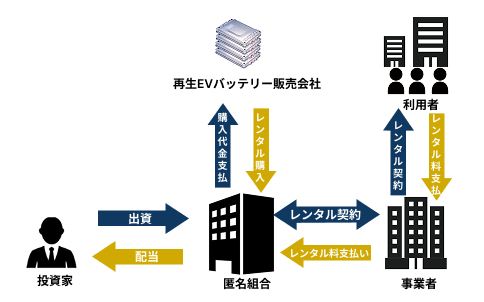

レンタルリース専門会社(匿名組合)に投資家(法人経営者等)が組合出資し、レンタルリース専門会社(匿名組合)がリース事業を主要な事業として展開し、再生EVバッテリーを購入及び顧客の開拓、そして事業者にレンタルします。投資家は匿名組合を通して利益を分配され、最終年度には売却益も得られる仕組みです。

また、使用するバッテリーは1基あたり10万円未満であるため、少額減価償却資産の対象となるとともに、匿名組合は主たる事業としてレンタル事業を行うため、原則即時償却の対象となります。

再生EVバッテリー事業の節税効果

①初年度で100%償却

少額減価償却資産を用いることで、初年度100%償却が可能です。これにより、投資初年度から大幅な税制メリットを享受できます。匿名組合はリース事業を主要な事業として展開し、積極的な顧客開拓も行っています。

②事業期間で110%回収

事業開始から3年間で110%という高い投資回収率を見込むことができます。この短期間での高い回収率は、安定した収益性と成長性を示しており、投資対象として非常に魅力的な条件といえます。

再生EVバッテリー事業の節税シミュレーション

少額減価償却資産を利用することにより、取得金額10万円未満の投資額を即時償却し、法人税を圧縮することができます。匿名組合への出資でリスク回避しながら、3年間で毎月安定した分配を受け取ることができます。

まとめ:再生EVバッテリー事業は未来を動かす投資チャンス

再生EVバッテリー事業は、環境規制の強化や災害対策ニーズの高まりを背景に、今後ますます注目される成長分野です。世界唯一の規格認証や長期保証など技術的な強みを備え、自治体や企業での導入事例も拡大しています。

投資シミュレーションでは、毎年の安定収益と最終年の大きなリターンにより、社会的意義と収益性の両立が見込まれることが示されています。

「環境課題の解決に貢献しながら、安定した収益を確保する」。再生EVバッテリー事業はまさにその可能性を秘めた新しい投資対象といえるでしょう。

弊社では再生EVバッテリー投資事業を活用した節税対策をご紹介をしております。少額減価償却資産を活用することで即時償却が可能かつ収益性の高い事業です。

ご興味のある方は、お気軽に個別相談会にご参加ください。

弁護士監修|税法遵守した対策のみご紹介

透明性の高い情報開示

継続的なフォローアップ体制

戦略税務総研では、再生EVバッテリー投資以外にも、

100%即時償却が可能で、数年の短期回収で130%超の回収率を実現した「ハイブリッド節税」をご紹介しております。

特別相談会ではハイブリッド節税の具体的なスキームや事業内容、収益予測、貴社の利益状況と課題に応じた最適な節税戦略を無料でご提案しています。

法人に加え経営者個人の節税対策もご支援しますので、まずはお気軽にお問合せください。

\節税のプロに相談/